互联网使用与北京市新生代农民工的社会发展研究

发布时间:2021-12-23所属分类:计算机职称论文浏览:1次

摘 要: 内容提要 互联网使用 ( 网络、上网频率、网络操作技能) 与新生代农民工社会发展 ( 信息获

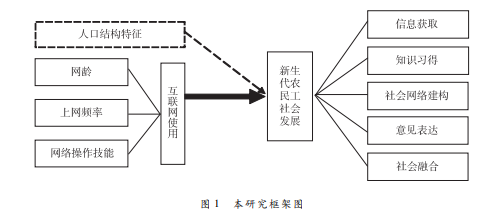

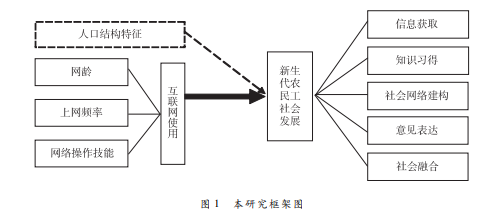

内容提要 互联网使用 ( 网络、上网频率、网络操作技能) 与新生代农民工社会发展 ( 信息获取、知识习得、网络建构、意见表达、社会融合) 之间有何 关 系? 通 过 北 京市的个案研究可以发现: 整体而言,人口结构性因素和互联网使用情况对于新生代农民工的社会发展具有较为明显的影响,人口结构性因素又以教育程度、行业和单位属性的影响最为突出,互联网使用因素以网络操作技能的影响最为突出。就互联网使用而言,其对于新生代农民工社会发展的作用是复杂的,既有促进的方面,也有阻碍的方面。

关键词 信息传播技术 互联网 发展 新生代农民工 ICT4D

在中国自改革开放以来波澜壮阔的历史转型过程中,农民工这一新兴社会群体的出现以及包括农民工群体在内的工人阶级的 “再形成”[1]无疑是引人瞩目的大变动之一。社会学界对这一现象最先进行了积极的关注,20 世纪 90 年代以来,农民工的迁徙、工作和生活状况研究已成为社会学界的一个重要领域,成果颇丰。21 世纪初,有关农民工与大众传媒的议题也开始进入新闻传播学界的视野,并随着媒体形态的变迁逐渐向农民工与新媒体的议题转向。

伴随农民工群体的代际更替,出生于 20 世纪 80 年代的新生代农民工,由于其成长环境、群体特性与改革开放初期诞生的老一代农民工群体所存在的差异以及其逐渐成长为农民工群体主力军的态势,又得到了研究者们特别的关注。中国社会科学院社会学研究所研究员王春光于 2001 年率先提出了 “新生代流动人口” 这 一 概念,指年龄在 25 岁以下,出生于 20 世纪 70 年代末 80 年代初,于 20 世纪 90 年代外出务工经商的农村流动人口; 与 20 世纪 80 年代初次外出的第一代农民工相对。[2]在随后关于这一群体的研究热潮中, “新生代流动人口” 这一概念逐渐被 “新生代农民工” 所取代。2010 年中央一号文件 《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》 中,正式明确了 “新生代农民工” 的概念。对于新闻传播学界而言,由于媒体不断更新的技术特质与新生代农民工群体相比较老一代群体而言所具有的高知识水平、强吸收能力特质的内在契合,观察新生代农民工与新媒体技术二者的关系更具有特别的意义。此外,在中国社会阶层分化明显、阶层结构固化[3]的背景下,以移动互联网为代表的新媒体被赋予的 “平等” “开放” “赋权” “民主” 的诸多内涵更引发人们的想象与期待,那么,年轻一代的农民工群体是如何使用互联网的? 互联网在他们的社会发展过程中究竟发挥了怎样的作用? 对上述问题的回答,不仅可以为探求新生代农民工在信息化社会的发展路向提供 参 考,同时也将对信息传播技术与发展 ( Information and Communication Technology for Development,ICT4D) 这一有关发展研究的经典命题提供基于中国经验的观照。因此,本研究试图通过建构基本的指标框架来探索互联网使用与新生代农民工社会发展之间的关系。

一、文献综述

( 一) 媒体 /新媒体与农民工

整体来看,学术界对于农民工群体与媒体关系的研究,始于对传统媒体的关注,彼时的研究大体分为三类: 一类是对某一城市或地区农民工或其子女媒介接触现状的描述。[4]一类是对媒介文本的分析,解读大众传媒对农民工的报道特征,尤其是其中存在的问题,[5]或分析媒介建构起的农民工社会形象特征及其社会后果,[6]也以这类研究居多。第三类研究是从话语权的角度出发,透视民工话语权被挤压现象背后的社会原因。[7]2008 年起,随着以互联网和手机为代表的新媒体在农民工群体中的普及,有关新媒体与农民工尤其是新生代农民工的讨论开始兴起并呈增长的态势。

关于新媒体与农民工的研究,从内容上看大体分为两类: 一类是对农民工新媒体使用基本状况的全景式调查,或者是采用定量研究的方法,重在呈现统计学意义上的使用特征,[8]或者是采用定性研究的方法,重在挖掘新媒体在农民工城市生存中的 “意义”。[9]另一类是研究新媒体在农民工生存发展若干面向上的作用,如新媒体在农民工信息沟通、[10]信息获取、[11]社会网络建构、[12]身份意识形成及社会融合、[13]意见表达[14]以及女性农民工履行母职[15]等方面的作用,邱林川则看到了新媒体通过塑造一个草根社会网络、在不平等的社会中谋求突围的力量。上述研究的路径和基本立场各有不同,也各有侧重的面向,但整体观之,其实都在围绕一个基本的主题展开,即新媒体在农民工迈向城市化、信息化的进程中究竟承担了什么样的社会功能。当我们以 “发展” 这一核心概念来统领全局时,会发现已有的研究其实都在追问,在农民工这个最能体现由 “农村” 向 “城市”、由 “落后” 向 “先进” 升级的 “发展” 概念的群体身上,新媒体究竟起到了什么样的作用,简言之,信息传播技术与农民工的发展究竟有何关系。

( 二) 传播与发展

关于传播与发展关系的探讨由来已久,也形成了传播研究的一个重要领域——— 发展传播学。始自 20 世纪 50 年代、带有冷战时期意识形态之争色彩的发展传播学,其目的是通过提高本地的生产力,发展国民经济的规模,来改变人民落后的生存状态,帮助发展中国家从建立在落后技术上的传统农业国向生产针对市场需求的经济作物的现代农业国转变。[16]发展传播学历经几次范式演进,从最初对于国家力量在推进知识传播从而促进发展中的作用深信不疑,到 20 世纪 60 年代末期开始对国家主导范式的逐渐摒弃以及主张公众参与范式的兴盛,以及几乎在同一时期开始在国家之外寻找不平等的世界结构性因素的媒介帝国主义范式,直到 21 世纪以来用全球化话语来解读传播与发展的关系,一路走来,尽管对于谁是或应该是传播中的主导力量纷争不已,但始终暗含一个基本假设: 传播是推进国家发展的重要力量。

关于传播如何推进国家发展,首先需要明确何谓发展。“发展” 是一个内涵丰富的概念,也殊难形成一个统一的定义。就其演进历程来看,经历了由强调经济发展向强调经济、社会、生态的全面可持续发展的转变、由强调国家和社会层面的宏观福祉向强调人的微观幸福的转变、衡量指标由 GDP 指数向 HDI 指数的转变过程。[17]在发展传播学的第二代学人罗杰斯看来,“所谓发展就是一种社会变革,在这种社会变革中,新的观念被纳入某一社会体系,通过更加先进的生产方式和改进社会组织架构,以实现更高的人均收入和更高的生活水平。”[18]传播则是在一个社会体系中传递、纳入新观念、新知识、新信息的重要手段,起着 “流动扩音器” 的作用。[19]

重点在于,传播推进国家发展的力量最终要通过作用于个人的发展体现出来,这也是发展传播学的奠基者们所认识到的: 社会的变革要通过个人的变革才能得以实现,帮助发展中国家实现发展的途径在于借助传播的力量培养具有现代性的个人。在这个意义上,传播与个人发展是传播与发展这一宏大命题的基础层面,个人发展也是国家发展和社会发展的前提。这就是为什么罗杰斯在后期修正了他对于发展的定义,他认为发展是 “一种指导下的社会变革,这种变革给予每个人不断增强控制自然的能力。”[20]

实际上,这一对于发展的理解带有明显的诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森 ( Amartya Sen) 的印迹,后者将发展定义为一个扩展人们所享有的实质性自由的过程。[21]在阿马蒂亚·森看来,所谓发展,归根结底还是人的发展,这也是他所创立的 “可行能力” 方法的核心观念。“可行能力” ( capability) 是阿马蒂亚·森用于解释和评估人的发展的核心指标,“一个人的可行能力指的是此人有可能实现的、各种可能的功能性活动组合”。所谓功能性活动, “反映了一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情或状态。有价值的功能性活动的种类很多,从很初级的要求,如有足够的营养和不受可以避免的疾病之害,到非常复杂的活动或者个人的状态,如参与社区生活和拥有自尊”。“可行能力” 方法的核心即是以个人实现了的功能性活动或所拥有的由可选组合构成的可行能力集来评估其发展。当然,对于哪些特定的功能性活动应该列入重要成就以及相应的可行能力的清单,历来存在许多争议,[22]阿马蒂亚·森本人也未给出具体的内容。“阿马蒂亚·森并没有说明,作为评价标准的实质自由或可行能力究竟应当包括哪些具体内容。他只是认为,这个问题是一个社会选择的问题,需要通过民主的程序来解决,而且标准的具体内容是开放的”。[23]这也为其 “可行能力” 方法的具体运用提供了广阔的空间。

( 三) 信息传播技术与人的发展

“能力方法” 是一个以人为中心的发展范式,也 是 讨 论 ICTs ( 信 息 传 播 技 术) 与人的发展间关系的重要范式。[24]在这一范式之下,人的发展意味着具有实现愿望和自由选择的实质性能力,无论是拥有知识的能力、保持健康的能力、获取工作机会的能力、或者是参与公共事务的能力等。而信息传播技术则是增进人的上述各种能力的重要手段。

“能力方法” 及其延伸出来的一系列发展范式,都格外强调了以人为中心的发展路径。在信息传播技术与发展的关系上,更看重人对于信息传播技术的使用而非仅仅是 “接近”,更强调技术应用在人的 “能力” 塑造方面所发挥的作用。“技术通常是一种手段,因此使用特定的技术本身也会成为一种能力,但在大多数时候,它还是用来达成或扩大其他能力的工具。事实上,人们会使用各种不同的媒体手段来达成信息或传播的目的,这种运用通常又会成为其他结果的手段。……尤其是,像互联网和手机这样具有多重目的的技术,可以成为支撑多种选择结果的强大工具。”[25]从这个意义上来说,信息传播技术通过增进人的能力从而助力于人的发展。

因此,基于能力方法范式的发展观,一 方 面 将 对 发 展 的 测 度,由 此 前 以 经 济、健康、教育等构成的宏观测度指标,转向以人为中心的微观指标。如多萝西娅·克莱勒 ( Dorothea Kleine) 提出的指标包括: 更容易的沟通; 增长的知识、更好 /更多的人际关系; 健 康 的 环 境; 增 长 的 收 入; 增 长 的 流 动 性; 更 多 声 音; 更 多 自 主 性等。[26]另一方面,以能力的达成作为衡量发展成果的重要尺度,如在这一脉络之下,王荣 ( 音,Wong Rong) 将有关人的发展指标直接落脚于能力的五个主要维度: 信息能力、经济能力、政治能力、社会能力和文化能力。[27]

针对农民工群体发展路径的特性,结合国外对于以人为中心的 “发展” 成果的测度方法和国内外有关新媒体与农民工群体发展研究所形成的传统,本研究将以下述五个指标来测度新生代农民工的社会发展: 信息获取、知识习得、网络建构、意见表达和社会融合。

基于已有研究成果,本文提出的研究假设是: 互联网使用对新生代农民工的社会发展 ( 包括信息获取、知识习得、社会网络建构、意见表达、社会融合) 具有正向作用。

二、研究设计

( 一) 概念的定义及操作化

1. 自变量

关于 “互 联 网 使 用”,过往研究的操作化指标非常多元,有 包 括 “使 用 时 间、频次和依赖度”[28]或 “上网时间和互联网使用的功能项目”,[29]有包括 “使用频率、网上政治类新闻接触和网上政治讨论”[30]或 “上网技术设备的质量和数字经历”,[31]还有的仅包括 “被访者通常每周会有几天上网”,[32]可见并无一定之规,均根据研究需要灵活界定。本研究中,互联网使用包括三个基本维度: 网龄、上网频率、网络操作技能。

网龄即从首次上网至接受调查日的时间长度。本研究中网龄在 5 年 以 上 的 占 37. 4% 、3 - 5 年 ( 含 5 年) 的占 25. 8% 、2 - 3 年 ( 含 3 年) 的占 14. 9% 、1 - 2 年 ( 含 2 年) 的 占 10. 9% 、半 年 - 1 年 ( 含 1 年) 的 占 4. 4% 、半年或半年以下的占 6. 6% 。

上网频率即周上网天数。本研究中周上网天数集中在 7 天 ( 占 37. 5% ) ,每周上 网 6、5、4、3、2、1 天 的 分 别 占 9. 7% 、 11. 3% 、 6. 8% 、 12. 2% 、 9. 5% 、 13. 1% 。

网络操作技能即对互联网基本运用的掌握程度,通过 7 个题项来测量: 电脑打字、下载文件、用百度等搜索信息、使用杀毒软件、文件解压、office 办公软件 ( 如 word、excel、ppt) 运用、申请账号。采用 5 级量表,1 为不懂,5 为非常熟悉,由 1 到 5 按熟悉程度依次递增。量表具有较好的效度和信度,KMO = 0. 9,信 度 系 数 α = 0. 929。

2. 因变量

新生代农民工的社会发展包括五个方面: 信息获取、知识习得、社会网络建构、意见表达、社会融合。

信息获取

信息获取在人们的日常生活中扮演重要角色。萨斯凯·波德·格瑞维拉 ( Saskia Brand Gruwela) 等提出了信息问题解决 ( Information Problem Solving,IPS) 的概念,将 IPS 定义为基于信息解决问题的能力,即个人必须有能力根据所要解决的问题辨认所需的信息,并找到相应的信息源,从信息源中提取和组织相关信息,最终整合信息并运用于问题的解决。[33]也就是说信息获取是人们解决问题的重要前提。有研究者认为信息获取既可以发生在行为者外部 ( 通过外部资源获取信息) ,也可以发生在行为者心智内部 ( 通过回忆重新记起) 。[34]网络信息获取主要指的是行为者的外部资源获取,即从互联网中提取和组织相关信息,最终整合信息并运用于问题的解决。王荣在对网络信息获取的研究中,询问被调查者是否使用互联网获取关于商品、健康、政府机构等的信息。[35]郑欣等在有关农民工信息获取的研究中,主要分析了农民工如何利用互联网获取就业信息。[36]本研究中的信息获取通过 “浏 览 招 聘 网 站” “在网上查询简 历 投 放 的 反 馈” 等题项测量职业信息获取; 通过使用互联网搜索 “订餐信息” “租房信息” “寻医问药信息” “出行地图信息” 等题项测量生活信息获取,采用 5 级量表,1 为从不,5 为总是,由 1 到 5 按使用频率程度依次递增。量表具有较好的效度和信度,KMO = 0. 849,信度系数 α = 0. 835。

知识习得

波什尔·罗杰 ( Boshier Roger) 将知识习得定义为以促进个人职业或学业进展为目的的自我提升。[37] 知识习得其实就是学习知识的过程。知识不同于信息,德 翰姆·格雷 ( Dham Grey) 认为,知识是对信息和数据的充分利用,中间融入了人的技巧、能力、思想、直觉、责任和动力。[38]杰瑞·艾什 ( Jerry Ash) 认 为,知 识 是 以人为本,由人脑处理、分析、提 取、包 装 的 信 息。[39]可见知识是比信息更为高级的单元。如果说传统知识习得局限于物理环境下的线下学习,那么互联网环境下则涌现出了在 线 学 习 模 式,如 E-learning ( 电 子 学 习) 、M-learning ( 移 动 学 习) 、Online learning ( 网络学习) 、Micro-learning ( 微 学 习) 等。大量研究认为基于互联网的学习比传统学习具有更高的效率。[40]本研究的知识习得通过 “在网上学习与工作相关的知识” 测量职业知识习得; 通过 “学习网购知识” 测量生活知识习得,采用 5 级量表,1 为从不,5 为总是,由 1 到 5 按发生频率程度依次递增。量表具有较好的效度和信度,KMO = 0. 769,信度系数 α = 0. 806。

社会网络建构

社会网络是社会学中的重要概念,是指: “一群特定人之间的所有正式与非正式的社会关系,包括人与人之间直接的社会关系以及通过物质环境和文化共享而结成的间接的社会关系。”[41]社会网络能够衍生出社会资本,而这种资本是个人身份和地位的源泉和表征。关于农民工社会网络研究主要有三个维度: 一是农民工社会网络关系的类型及特征,如李树茁、任义科、费尔德曼等团队运用社会网络分析的方法对农民工的整体社会网络特征、[42]社会网络结构、[43]社会网络的凝聚子群结构、[44]核心边缘结构[45]进行了分析。二是农民工社会网络对其个人社会发展的意义,大多研究认为农民工社会网络能够提供情感支持、[46]促进职业发展。[47]三是农民工社会网络的建构,研究聚焦于农民工社会网络建构的影响因素。[48]本研究旨在检测互联网平台对新生代农民工社会网络建构的作用,通过询问受访者是否 “会主动在网上认识对自己工作有帮助的人” “被工作中认识的人拉入网上好友” 测量职业网络建构; 通过 “在网上与他人聊天程度” 测量生活网络建构,采用 5 级量表,1 为从不,5 为总是,由 1 到 5 按发生频率程度依次递增。量表具有较好的效度和信度,KMO = 0. 654,信度系数 α = 0. 621。

意见表达

意见表达在政府学上指某个集团或个人提出不同的政治要求的过程。[49]互联网为公民意见表达提供了平台,其进入门槛低、发言不受严格限制。网络意见表达是指公民 ( 个人或群体) 在计算机中介情境下的意见表达。[50]学界对网络意见表达的研究主要集中在意见表达行为特征及其影响因素,[51]廖圣清的研究发现网民比非网民意见表达显著地更频繁,[52]陈旭辉、柯惠新的研究则发现,议题属性,包括议题兴趣、议题知识、议题相关、一 致 性、议题关注等因素影响意见表达行为。[53]周 葆华专门分析了农民工的网络意见表达,发现新生代农民工最主要通过人际渠道和网络渠道表达意见。[54]本研究调查了被访者对 10 个热点议题的网络意见表达情况,通过因子分析得到新生代农民工网络意见表达的主要议题类型: 政治议题 ( 钓鱼岛事件、薄熙来案、十八大) 、社会议题 ( 富士康跳楼、李天一案、郭美美事件) 、娱乐议题 ( 非诚勿扰、农 民 工 春 晚) 、农 民 工 议 题 ( 民 工 荒、农 村 低 保) 。采 用 5 级 量表,1 为不知道,2 为听网友说过,3 为网上浏览,4 为网上评论,5 为由线上讨论转到线下讨论。量表具有较好的效度和信度,KMO = 0. 854,信度系数 α = 0. 860。

社会融合

作为一个社会政策概念,社会融合源于欧洲学者对于社会排斥现象的研究, 2003 年欧盟在关于社会融合的报告中作出如下定义: “社会融合是这样的一个过程,它确保具有风险和社会排斥的群体能够获得必要的机会和资源,通过这些资源和机会,他们能够全面参与经济、社会、文化生活和享受正常的生活,以及在他们居住的社会认为应该享受的正常社会福利。”[55]社会融合所涉及的主体分为两个层次: 一是一个国家的外来移民与本土社会的融合问题,或外来种族与本土种族的融合问题,二是一个国家内部,弱势 /边缘或少数群体与主流群体的融合问题。中国农民工的社会融合属于第二种范畴。所谓农民工的社会融合,有基于同质化转变和差异消减两个不同维度的界定。如童星和马西恒认为,这是农民工 “在居住、就业、价值观念等城市生活的各个方面融入城市社会、向城市居民转变的过程”,[56]融合程度可以用农民工与城市居民的同质化水平来衡量。悦中山、李树茁等则将农民工社会融合界定为农民工与城市市民之间差异的消减,并具体表述为 “农民工与城市市民在文化、社会经济地位和心理等方面的差异的消减”。[57]当然,究其实质,这两类定义并不冲突,都以农民工与城市居民的 “拉平” 为核心。 “对于社会融合究竟包括哪些具体的维度,目前学术界没有得到一致的结论,诸多学者从不同侧面和视角去测量农民工城市融合的程度或状态。” 常见的测量维度涉及经济、社会、心理、文化、政治五个方面。[58]悦中山、李树茁等将农民工的社会融合分为文化融合、社会经济融合和心理融合。[59]本次调查中新生代农民工人均月收入集中在 3000 元左右、所处职业阶层较低,较多为体制外单位。据北京市统计局相关数据,2014 年北京市职工月平均工资 6463 元,[60]可以发现新生代农民工收入远远低于当地职工平均工资,经济融合情况较差。所以本研究着重通过文化融合、心理融合两个维度测量社会融合,对文化融合的测量又通过对家乡文化的保持来测量、对心理融合通过城市感知来测量。具体来看,文化融合中对家乡文化保持的测量借鉴了 Zagefka& Brown 的研究,包括是否愿意保留家乡的风俗、习惯、家乡话、生活方式及社交方式等; [61]主要询问对以下观点的态度: “遵守家乡风俗 ( 如婚丧嫁娶) 对我比较重要” “按照家乡习惯办事对我比较重要” “我的孩子应该会说家乡话” “保持家乡生活方式 ( 如饮食习惯)对我比较重要”。心理融合中对城市感知的测量借鉴了悦中山等的研究; [62]主要询问对以下观点的态度: “我感觉自己是属于城市的” “我觉得我是城市的成员” “我把自己看做是城市的一部分”,1 为非常不同意,2 为比较不同意,3 为一般,4 为比较同意,5 为 非 常 同 意。量表具有较好 的效度和信度, KMO = 0. 767, 信 度 系 数 α = 0. 742。——论文作者:何 晶 晏齐宏